この軽便鉄道がよくも昭和52年まで持ちこたえられたものと感心します。非電化ナローでは日本で一番遅くまで生き延びていたのではないでしょうか。

最終日は大雪のため尾小屋まで運転ができないまま終わってしまいました。

私にとって雪と尾小屋鉄道は大いに関係があります。というのは尾小屋鉱山跡地の大倉岳スキー場へ尾小屋鉄道に乗って滑りに行きました。

当時の石川県ではトップクラスのスキー場でしたが尾小屋駅からスキー場までスキーを担いで40分ほど歩くのにはまいりました。

当時尾小屋町にはスキー客用の民宿もたくさんあり賑わっていましたが、その賑わいもあまり長くは続きませんでした。

さようなら さようなら

吉竹駅を発車しエンジン全開で坂を登ります。

右のボケはマフラーからの排気ガスです。

キハ3+ホハフ3 昭和52年3月13日

上の写真の後ろ姿です。

この付近には残雪が少しある程度です

金平付近

金平まで来ると雪がまだまだあります

尾小屋鉄道技術部が製造した新(珍)性能ロータリー除雪車を押しながらDC122がやってきました

観音下まで来ると雪がいっぱい積もっています

当鉄道自慢のロータリー車

これから奥地へと向かいます

倉谷口

倉谷口での懸命な除雪作業にも関わらず、雪が固くロータリー車が脱線するなど悪戦苦闘が続き遂に除雪断念。

廃線まであと一週間でしたが最後まで尾小屋駅にはたどり着けませんでした。

遂に脱線、ジャッキで持ち上げ懸命に復旧作業

(昭和52年3月13日)

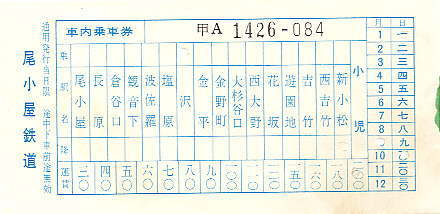

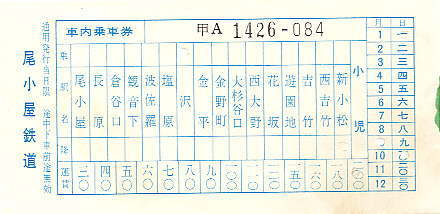

この切符画像はパープル酋長様の提供です

な、なんと上の写真のキハ3に牽かれたホハフ3の窓から顔を出している横縞の美少年が、若かりし日の酋長様だとは・・・。

世の中って広いようで狭いものですね。

夕方の通勤通学列車です

デッキにはあふれた人がぶら下がっています。夏はこの方が快適でした。

昭和38年9月、国道8号線踏切を渡るところです。尾小屋行。

いつだったかこの8号線の踏切でダンプに衝突され機関車が横転したことがありました。

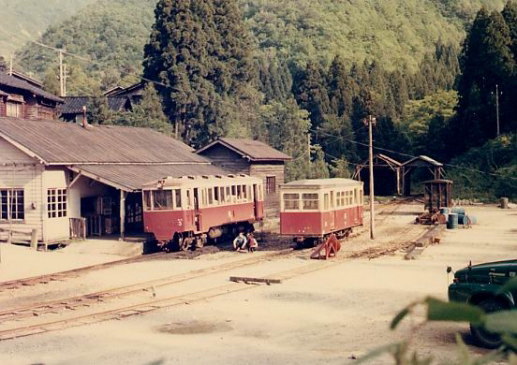

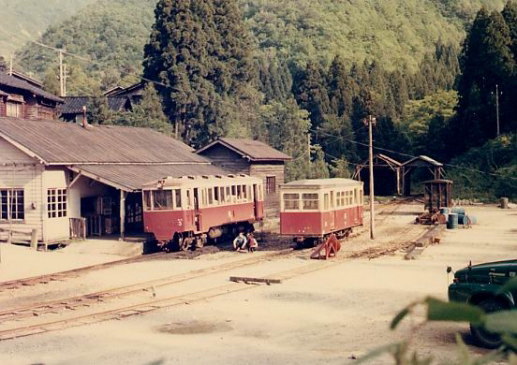

発車準備完了

DC121を先頭に列車編成も終えお客を待っています。

機関車も客車ももうだいぶガタがきていますが最後の踏ん張りで頑張っています。

ホームのはしにはリンク式連結器のワッカが置いてあります。

終着駅 尾小屋

発車までのひととき。この日はポカポカした暖かい日でのんびり日向ぼっこをしていました。

尾小屋駅が無人化となった直後です。(昭和47年5月)

唯一残った蒸機 5号機

見るからに廃車、良くても休車といった雰囲気ですが、この頃は5号機も予備車とはいえ時々火が入っていました。

右はこの二ヶ月後の写真で煙突から煙が出ています。

左の写真は昭和36年3月21日。

右の写真は昭和36年5月14日で北陸線の車中からです。左上のモヤモヤは乗っている列車の機関車の煙です。

新小松駅構内点描

日立鉱山から来た22号客車と、右はタボ1200です。どちらも車重が重く満足な活躍ができなかったそうです。

ダボの次は自社製のロータリー除雪車です。

尾鉄通信さんからご指摘がありました。右の長物車はタボではなくダボと濁るそうです。ご指摘ありがとうございました。

![]()

![]()